落語の世界へ!今松師匠と鈴本演芸場、馬生と桃花の魅力とは?鈴本演芸場と池袋下席の落語レビュー

金原亭馬生の落語に魅せられた筆者が、寄席通いを始め、落語の世界にどっぷり。独演会や色物公演を堪能し、落語愛を深めます。特に桃花の「地獄八景亡者戯」に感銘を受け、落語がもたらす出会いや感動を熱く語る。落語ファン必見の、熱意あふれるレビュー!

池袋下席の賑わい

池袋下席、一番の見どころは?

笑組の寄席漫才と歌武蔵師の相撲ネタ!

池袋下席での公演レビュー、笑組の漫才から古典落語まで、幅広い演目が紹介されています。

✅ 池袋演芸場の色物として笑組が出演し、かずおの遅刻エピソードや体型いじりなどを交えた寄席漫才を披露。三遊亭歌武蔵師は漫談で相撲ネタを披露し、観客を笑わせた。

✅ 仲入りは金原亭馬生師が登場し、深川や辰巳の辻占を題材にした古典落語を披露。独特の語り口で観客を魅了し、休憩時間に入った。

✅ 後半は古今亭志ん五師が釣り好きの夫と旅行に行きたい妻を描いた新作落語「魚男」を演じ、じわじわと笑いを誘う手練れの芸を見せた。

さらに読む ⇒【令和版】でっち定吉らくご日常&非日常–落語よろずブログ感想・考察・ネタ・炎上出典/画像元: https://detchisadakichi.com/?p=26601池袋下席のレビュー。

笑組、三遊亭歌武蔵師、金原亭馬生師、古今亭志ん五師の公演について、詳細な描写があり、まるで自分がその場にいるかのような臨場感があります。

池袋下席の色物と落語の公演をレビューします。

笑組の漫才では、かずおの体型変化をネタにした遅刻騒動や体育座りの失敗が笑いを呼ぶなど、寄席漫才ならではの楽しさが表現されました。

三遊亭歌武蔵師は、合い挽きを小道具に登場させ、相撲ネタを中心に観客との絶妙なやり取りで笑いを誘い、独自の圧力をかけながらも嫌な感じにさせない話術を披露しました。

仲入りでは金原亭馬生師がベテランならではの深みのある語り口で、遊女にまつわるマクラから深川を語り、辰巳の辻占へと繋げ、古典落語の魅力を伝えました。

古今亭志ん五師は新作落語「魚男」を披露し、観客を魅了しました。

落語って、漫才とかコントとはまた違った笑いがあるんですね!古典落語の奥深さにも興味が湧きました。構成も面白いし、文章もすごくわかりやすいですね!

桃花の『地獄八景亡者戯』

桃花の「地獄八景」はどうだった?最前列鑑賞の感想は?

噺がこなれて満足!リピート確定!

桃花師匠の『地獄八景亡者戯』についての詳細なレポートです。

細部まで表現されていて、記事を読んでいるだけでその世界観に引き込まれます。

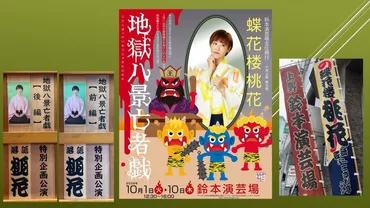

✅ 蝶花楼桃花師匠が主任を務めた上野鈴本演芸場十月上席昼の部の九日目と千秋楽の様子をまとめた記事。師匠は桂米團治師匠に師事した「地獄八景亡者戯」を前編・後編に分けて上演し、多くの観客を魅了した。

✅ 演目には、落語、漫才、奇術、粋曲、ウクレレ漫談、ものまねなどバラエティ豊かなラインナップが並び、特に桃花師匠の「地獄八景亡者戯」は、死後の世界をユーモラスかつ風刺的に描いた大作として観客を惹きつけた。

✅ 「地獄八景亡者戯」は、エンフレや現代風刺を取り入れつつ、閻魔大王による裁き、極楽浄土への道のり、そして地獄の様子を詳細に描写。特に、桃花師匠の芸達者ぶりと、細部まで作り込まれた世界観が見どころであった。

さらに読む ⇒演芸のまわり、うろちょろ。出典/画像元: https://engei-yanbe.com/archives/8228桃花師匠の「地獄八景亡者戯」の鑑賞レポート。

最前列での鑑賞体験や、桃花師匠の芸達者ぶり、演目の魅力を伝えています。

リピーターが多いのも頷けます。

10月10日(木)に鈴本演芸場にて、桃花の「地獄八景亡者戯(後編・閻魔大王編)」を鑑賞した際の様子を記します。

当日は気温の変化が激しく服装に迷いながらも鈴本へ。

前回よりも早く到着しましたが、客の入りは予想より少なかったものの、リピート割引を利用して最前列の中央席を確保しました。

当日の客入りは7割程度で、千穐楽としてはやや寂しい入りだったようです。

前座からトリまで演者は前回とほぼ同じで、今回はよりポピュラーな落語が多かったようです。

金原亭小馬生の「厩火事」が特に印象に残りました。

桃花の「地獄八景亡者戯」は、細部まで見える最前列で鑑賞し、前回よりも噺がこなれており、満足した様子が伝わってきます。

桃花は、身長150cmの小柄で美しい女性で、話芸だけでなく、「三味線」「南京玉すだれ」「操り人形の真似」といった芸も披露しています。

当分の間、桃花の公演を追いかけることになりそうです。

桃花師匠、すごい!落語だけでなく、色んな芸ができるんですね!地獄の世界観もすごく面白そう!私も最前列で観てみたい!

落語への情熱と未来への期待

落語で日常が豊かに?落語家が語る、その魅力とは?

新しい出会いと、日常を彩る魅力!

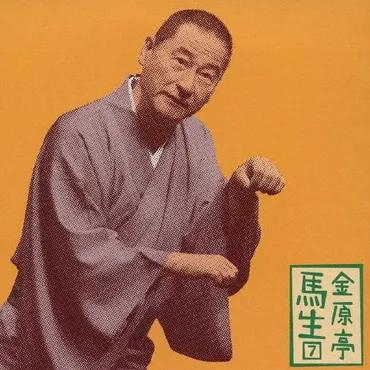

落語家、十代目金原亭馬生に焦点を当て、彼の人生と落語への情熱を描いています。

公開日:2020/11/30

✅ 落語家・十代目金原亭馬生は、破天荒な父・五代目古今亭志ん生に人生を大きく左右され、貧困の中で落語家としての道を歩み始める。

✅ 戦後の落語界で父と比較され、弟の志ん朝の活躍の中で地味な存在と見なされた馬生は、高座の芸を磨き、晩年は「志ん朝の兄」という肩書きで認識された。

✅ 没後、音源の少なさから正当な評価を得られていない馬生の落語の魅力を、著者は東横落語会の音源を通じて再評価し、その深化を明らかにする。

さらに読む ⇒サライ|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/rakugo/1006867金原亭馬生の落語への情熱と、落語がもたらす心の豊かさを語っています。

落語を通して得られる出会いや、日常を豊かにする落語の魅力を伝えています。

落語を通じて得られる新しい出会いや、日常を豊かにする落語の魅力について語られています。

金原亭馬生の落語に魅せられた筆者は、落語への深い愛情を抱き、今後も積極的に落語に触れていくことを示唆しています。

落語って、人生そのものっていう感じがしますね。色々な人の人生が表現されていて、奥が深い!私も落語に触れて、もっと色々なことを感じてみたいです!

落語の奥深さ、面白さ、そして人との繋がりを再認識できる、素晴らしい記事でした!落語に興味を持つきっかけになると思います。

💡 落語との出会いとその魅力を語り、寄席での体験を通して、落語の世界の深さを伝えています。

💡 鈴本演芸場や池袋演芸場での公演レビューを通じて、落語の多様な演目を紹介し、その魅力を伝えています。

💡 落語家、十代目金原亭馬生に焦点を当て、落語への情熱と、落語がもたらす心の豊かさを伝えています。