古墳時代の歴史を紐解く旅:古墳と共同体の変遷とは?古墳時代の幕開けから、共同体の変遷、そして現代の遺跡まで

古代日本の息吹を感じろ!長野・飯田の塚原二子塚古墳から、京都・五塚原古墳、埼玉の群集墳まで、古墳時代のロマンを凝縮!前方後円墳の進化、横穴式石室の謎、副葬品の多様性、そして治水事業と共同体の絆…歴史と文化が交差する、熱き時代の息吹を体感せよ!

群集墳の時代と共同体

群集墳は何を物語る?多様な副葬品と埋葬方法とは?

共同体の協業と多様な埋葬の実態。

共同体による群集墳の築造は、当時の社会構造を理解する上で重要です。

治水事業など共同体の基盤を築いた人々の協力が、歴史を動かしました。

✅ ある研究で、研究者は特定のテーマに関する人々の意見を調査し、その結果に基づいて情報を共有しました。

✅ 研究では、意見をまとめただけでなく、他の類似の研究との比較や詳細な分析も行われました。

✅ この研究は、テーマに関する議論を深め、より多くの情報を提供するために、今後の研究の基礎となることを目指しています。

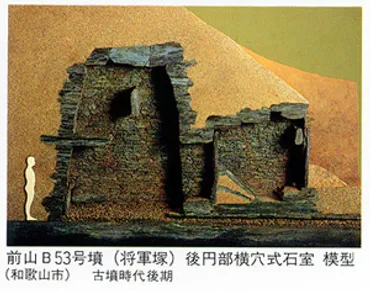

さらに読む ⇒横穴式石室の構造出典/画像元: https://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/permanent/kodai2/02.htm群集墳の築造に共同体の協力があったというのは、興味深いですね。

副葬品から当時の人々の生活や文化が垣間見れるのも、歴史の面白いところです。

群集墳の築造は共同体による協業を前提としており、治水事業など共同体の基盤を築いた民衆によって営まれました。

青柳古墳群からは金環、玉類、直刀、鉄鏃などの装身具や武器類に加え、馬具や須恵器が見つかり、多様な副葬品が特徴です。

横穴式石室の採用により、一基あたり複数の埋葬が確認され、群集墳の時代の実態を物語っています。

なるほど、群集墳って、ただのお墓じゃないんだ!共同で作ったってことは、その時代の人たちの繋がりとか、生活が見えてくるってことか!なんかすごい!

竜丘地区の展開と寺院の出現

竜丘地区で古墳文化が続いた理由は?

仏教文化受容による統治集団の存続。

飯田古墳群は、ヤマト王権との関係性や、陸上交通の要衝としての役割を担っていました。

竜丘地区における古墳時代の展開と、寺院の出現について見ていきます。

✅ 飯田古墳群は、5世紀から6世紀にかけて飯田市とその周辺に築かれた前方後円墳と帆立貝形古墳からなる古墳群で、国史跡に指定されています。

✅ この古墳群は、ヤマト王権の政治支配や東国経営を知る上で重要であり、ヤマト王権の交通政策転換と北東アジア情勢の影響を受けて出現したと考えられています。

✅ 飯田古墳群の出現により、地域は太平洋沿岸部との繋がりよりも畿内や東海地域との繋がりを強め、陸上交通の要衝としての役割を担いました。

さらに読む ⇒飯田市ホームページ ホーム出典/画像元: https://www.city.iida.lg.jp/site/bunkazai/iidakofungun.html竜丘地区で古墳時代以降も地域を治める集団が存続し、仏教文化を受け入れたというのは興味深いですね。

文化の発展は、歴史的にも重要な要素ですね。

飯田古墳群の中でも古墳が密集する竜丘地区では、5世紀中頃から6世紀末まで前方後円墳の系譜が途絶えることなく続きました。

竜丘地区は、古墳時代以降も仏教文化を受け入れることで地域を治める集団が存続したと考えられています。

7世紀には白鳳時代の瓦が出土し、寺院の建立が推測されるなど、文化の発展が見られました。

うわー、7世紀に白鳳時代の瓦が出土って、なんかロマンチック!当時の人たちがどんな思いで瓦を作ったのか、想像するだけでワクワクするね!

台風と歴史の交錯:塚原南遺跡と塚原南古墳

東松山市と東近江市、遺跡から何がわかった?

縄文・古墳時代の住居跡と古墳の実態。

最後に、令和元年東日本台風と歴史的遺構の交錯について触れます。

自然災害と歴史がどのように関わっているのか、塚原南遺跡と塚原南古墳から考察します。

公開日:2024/09/07

✅ 9月7日に東松山市の塚原南遺跡第2次発掘調査の遺跡見学会が開催され、参加者は発掘現場を見学するとともに、国土交通省職員によるパネル展示の説明を受けた。

✅ 塚原南遺跡は、入間川流域緊急治水対策プロジェクトに伴い調査されており、令和元年東日本台風による決壊箇所の一つで、今回の調査では縄文・古墳時代の竪穴住居跡や中世の溝跡が検出された。

✅ 見学会では、令和元年東日本台風や入間川流域緊急治水対策プロジェクトの内容についても説明があり、荒川水系の治水に関する知識が役立った。

さらに読む ⇒週末は古墳巡り出典/画像元: https://kofunmeguri.hatenablog.com/entry/2024/09/08/000000自然災害と歴史的遺構が交錯する様子は、非常に興味深いですね。

災害の爪痕と、その時代の人々の生活がどのように結びついているのか、深く考えさせられます。

東松山市の塚原南遺跡では、令和元年東日本台風による決壊箇所の調査が行われ、縄文時代や古墳時代の竪穴住居跡などが検出されました。

一方、滋賀県東近江市の塚原南古墳は、古墳時代の円墳で横穴式石室を持ちますが、詳細な情報は限られています。

これらの調査は、荒川水系の治水対策の一環として行われ、自然災害と歴史的な遺構が交錯する様子を示しています。

台風で遺跡が見つかるって、なんか不思議な感じ!でも、それが歴史を知るきっかけになるって考えると、すごいことだよね!自然の力って、すごい!

本日は、古墳時代の始まりから現代の遺跡まで、幅広くご紹介しました。

それぞれの時代背景と、人々の営みに触れることができました。

💡 古墳時代の始まりと、ヤマト王権との関係性、古墳文化の発展について学びました。

💡 横穴式石室の特徴と、地域ごとの多様性について理解を深めました。

💡 自然災害と歴史的遺構の関係性、そして現代の遺跡調査について考えました。